- サイトTOP

- 住まいの用語集

住まいの用語集

建築用語や最新トレンド、お金に関する言葉まで、家づくりに関係する分かりづらい用語を解説します。

昨今注目度の高い用語

建築業界で注目されている用語や、よくSNSでも取り上げられている用語を解説します。

- ・ヌック(Nook)

家の中に設けられた、1~3畳ほどのコンパクトな居心地の良い空間のことです。壁やドアで仕切らず、床面を上げたりしてゆるやかに空間を仕切って作ります。家族の気配を感じながら、読書をしたりキッズスペースとして活用したりとフレキシブルに活用されています。

▼ヌックのインテリア実例を見る

・グランツーユー水戸笠原展示場のヌック

・つくばドマーニ展示場のヌック

- ・ニッチ

壁の一部を窪ませた飾棚のことです。最近ではスイッチや、インターホン等の機器類を集めた、リモコンニッチも注目されています。

▶ニッチの実例を見る(土浦展示場)

- ・ZEH(ゼッチ)

ネット・ゼロ・エネルギー・ハウスのことであり、高断熱性能と太陽光など再生可能エネルギーの活用や省エネ設備の搭載によって、年間の一次エネルギー※収支をゼロにする住宅。政府は2030年までに新築住宅の平均でZEHの実現を目指しています。

※一次エネルギー:発電に必要な石油や天然ガスなど、自然界に存在するものから得られるエネルギーのこと

▶経済産業省および環境省によるZEH・ZEH-M補助事業に関する特設サイト - ・BELS(ベルス)

「建築物省エネルギー性能表示制度」の略称で、英語では Building-Housing Energy-efficiency Labeling System といいます。住宅や建物の省エネ性能を「見える化」するための第三者認証制度で、建物の省エネ性能を客観的に評価し、星の数で表示されます。

▶国土交通省HP 建築物の省エネ性能表示制度

▶一般社団法人 住宅性能評価・表示協会YouTube「BELSってなんだろう?」 - ・ジャパンディ

ジャパンディ(Japandi)は、日本の「和」の要素と北欧の「Scandi」の要素を組み合わせたインテリアスタイルです。侘び寂びの精神と北欧のシンプルで機能的なデザインがMIXされており、落ち着いた色使いが特徴です。

また、木質感のある自然素材や照明、観葉植物などを効果的に配置することで、温かみと洗練された雰囲気を併せ持つ空間を作り出します。海外で人気が高まり、日本でも注目を集めています。

▶ジャパンディスタイルの展示場を見る(筑西平屋展示場)

お金や住宅取得支援に関する用語

補助金や公官庁の住宅取得支援に関係する用語を解説します。

- ・子育てグリーン住宅支援事業

子育て世帯や若者夫婦世帯を中心に、省エネ性能の高い住宅の新築・リフォームを支援する補助金制度です。

2050年カーボンニュートラルの実現に向け、新築住宅について、エネルギー価格などの物価高騰の影響を特に受けやすい子育て世帯などに対して、「ZEH水準を大きく上回る省エネ住宅」の導入や、2030年度までの「新築住宅のZEH基準の水準の省エネルギー性能確保」の義務化に向けた裾野の広い支援を行うとともに、既存住宅について、省エネ改修等への支援を行うことが制度の目的とされています。

▶国土交通省HP 事業についてはこちら

▶事業の概要資料はこちら - ・GX補助金(GX志向型住宅補助金)

子育てグリーン住宅支援事業の一環で、脱炭素・省エネルギー住宅の建築を支援する国の制度です。年齢に関係なく、GX(グリーントランスフォーメーション)志向型住宅を建てることで、最大160万円以上の補助金が受けられます。予算がなくなり次第終了となります。

▶国土交通省HP 事業概要はこちら(子育てグリーン住宅支援事業)

▶国土交通省HP 最新の予算消化状況はこちら - ・住宅ローン控除

正式名称は「住宅借入金等特別控除」といいます。住宅ローンを利用して住宅を購入、新築、増改築した人に対して、年末の住宅ローン残高に対し、一定割合の範囲で税金が軽減される制度です。2025年時点の制度では、年末の住宅ローン残高の0.7%を最大13年間所得税から控除され、控除しきれない分は住民税から差し引かれます。

2024年12月の税制改正大綱により法改正がされたため、住宅の取得時期により適用される内容が異なり、長期優良住宅やZEH住宅などの住宅の種類・性能によっても、借り入れ限度額や最大控除額が異なるため、どの条件に合致しているか注意が必要です。

▶国土交通省HP 最新情報はこちら - ・リバースモーゲージ

自宅を担保にお金を借りて、そのお金を老後の生活資金に充ることで、充実したセカンドライフのためのローン制度です。自宅を手放さずに資金調達を行うことができ、金融機関にもよりますが、50歳または60歳以上の方が利用できる制度です。生存中は利息のみを毎月返済し、お亡くなりになられたときに自宅を売却することで一括返済をします。 - ・スムストック(SumStock)

日本の住宅市場において、良質な中古住宅を適正に評価して流通させることを目的に、住宅メーカー10社が共同で運営する「優良ストック住宅推進協議会」が運営している制度です。耐震基準やメンテナンスプログラムなど条件を満たすものを「スムストック」と定義しています。中古住宅購入者も点検・修繕履歴があるため、安心して購入でき、中古住宅市場の信頼性向上と流通の促進に貢献しています。

▶スムストック公式HPはこちら - ・不動産取得税

土地や建物を取得した時に、一度だけかかる税金です。購入以外にも、贈与や交換により取得した場合でも課税されます。(相続による取得の場合は課税されません)

税額は、土地・建物の固定資産税評価額に税率をかけて求めます。一定の条件を満たした土地と建物には軽減措置が設けられています。

▶総務省HP 不動産取得税の概要

▶国土交通省HP 認定長期優良住宅に関する特例措置 - ・固定資産税

毎年1月1日現在の土地・建物の所有者に課税される地方税(市町村税)です。

市町村より通知の時期は異なりますが、毎年5月頃に納税通知書が送られてきます。納税通知書には固定資産税と都市計画税を合わせた税額が記載されています。支払方法は一括払い、もしくは年4回の分割払いで、金融機関やコンビニ、QRコード決裁などで納付できます。

土地・建物ともに、固定資産税評価額※ × 1.4% で計算した額となります。ただし、住宅用地の場合は優遇税制の特例措置、新築住宅の場合は、時限的優遇税制の特例措置があります。

▶総務省HP 固定資産税の概要

▶国土交通省HP 認定長期優良住宅に関する特例措置 - ・都市計画税

都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地・建物の所有者に課税される地方税(市町村税)です。固定資産税と合わせて納税通知書が送られてきます。市街化調整区域では課税されません。

▶総務省HP 都市計画税の概要

インテリアやエクステリアに関する用語

インテリアやエクステリア(外構)に関係する用語を解説します。

洋室の専門用語

洋風建築のしつらえ(造作)は、屋内の壁やドア、天井、床に関わる内装を構成する部材であり、和風建築とは異なり木部の樹種や色合いでインテリアイメージが大きく変わります。また、欧風インテリアにおいては年代や様式によってその意匠性にも個性があります。

- ・廻り縁(まわりぶち)

天井面と壁面が接する部分に取り付けられる縁木のことで、見切縁として用いられます。経年劣化による壁紙の剥がれなどを抑える(目立たせない)効果もあります。 - ・巾木(はばき)

壁と床の境目に取り付ける細長い見切り材のことです。日々の掃除機がけやモップなどによる壁面の損傷や油染みなどの汚れを防ぐ効果もあります。昨今では細い巾木が、仕上がりがスタイリッシュになるため注目されておりますが、上記の防汚効果は弱くなりますので、見た目重視か機能性重視かの選択が必要です。 - ・腰壁(こしかべ)

建築的な視点とインテリア的な視点で意味合いが異なりますが、建築的な視点では腰くらいまでの高さにした壁のことで、仕切り壁や階段部分の手すりのように使うケースもあります。

インテリア的な意味合いでは、壁の下部を板やタイルなど異素材や異なる色のものに切り替えて仕上げた壁のことをいいます。

和室の専門用語

和風建築のしつらえ(造作)は主に、内法材(敷居・鴨居・長押・欄間)、出入口枠、押入、床の間の4つに分けられます。 特に床の間は、重要な構成要素であり、格式を高め、装飾性を持たせるデザインの原点といえます。

- ・敷居(しきい)

和室の障子や襖などの建具をはめ込むための、水平な部材で下枠のことです。上枠の鴨居と対になっており、建具をスライドさせて開閉するために溝が彫られています。

また「敷居が高い」という言葉で使われるように、ある場所や人に対して行きにくい、遠慮してしまう状況を表すこともあります。 - ・鴨居(かもい)

敷居と一対になって、建具の上部を引き込むための横材のことを指します - ・欄間(らんま)

天井と鴨居との間に設けられる採光や通風のための開口部のことをいいます。彫刻や組子細工による華やか装飾のあるものが多く、芸術性も感じられるのが魅力です。 - ・落し掛け(おとしかけ)

床の間の正面上部、垂れ壁の下端に設ける横木のことをいいます。垂れ壁の下端を納めるだけでなく、床の間の格式や品格が向上します。 - ・床柱(とこばしら)

床の間と床脇の間に立つ柱のことです。床の間の構造的、装飾的にも中心となる重要な部材で、銘木(めいぼく)や高級材が使われることも多く、和室の格を示す要素にもなります。 - ・畳床(たたみどこ)

床板ではなく、畳を敷いた床の間のことです。和室の中でも特に格式の高い空間であり、掛け軸や生け花、神棚などを飾るための場所とされています。 - ・床框(とこがまち)

床の間の前端に設ける化粧横木のことです。空間の格式や美しさを演出する重要な部材であり、格式によっては床柱と同様に高級素材で仕上げられる場合もあります。 - ・無目(むめ)

敷居・鴨居で溝のないものを指します。建具を入れない場合の装飾や仕上げ材として用いられます。 - ・長押(なげし)

鴨居の上に平行に取付ける粧板。元々は構造材としての役割を果たしていましたが、現在は装飾材としての意味合いが強くなっています。写真や絵を立てかける棚としても活用されているケースがあります。 - ・床脇(とこわき)

床の間の横にしつらえるもので、違い棚・地袋・天袋・地板などで構成されます。元々は、鎌倉・室町時代に書物や筆硯などを置く棚=書棚として使われていたのが始まりですが、現在は省略されあまり見かけなくなってきています。 - ・天袋(てんぶくろ)

天井近くに設けられる戸棚のことをいいます。押入れや床脇、違い棚の上部に設ける収納棚で、天井に近い位置であることからその名が付きました。 - ・地袋(じぶくろ)

床面に接して設けられる低い戸棚のことです。天井付近にある天袋と対になる存在で、床脇の下部に設けます。高さが低い分、物の出し入れがしやすいため、私用頻度の高いものを収納するのに適しています。 - ・地板(じいた)

床脇の床に板を敷いた所、またはその床板のことで、畳と同じ高さに設けられます。地袋などの収納スペースを設けない場合、タンスなどを置く場所に使用されます。 - ・床の間(とこのま)

座敷の床を一段高くした場所で、掛け軸や生け花、美術品などを飾り、家人から客人へのおもてなしの気持ちを表現する、大切な場所でもあります。床の間を背にするところが和室の上座です。

床の間は大きく分けて「真」「行」「草」という様式があり、「真」の様式は書道の「楷書」にあたり、そこから「行書」「草書」へと崩していくところに表現の基本があります。

・「真」の床の間…本床に付け書院、違い棚を配したもの

・「行」の床の間…違い棚を省いたり、丸柱を用いたもの

・「草」の床の間…長押や付鴨居を省略し、皮付きの変木など自然な風合いを活かしたもの。

床の間の向きは南向き、東向きが良いとされています。(仏壇も同様)

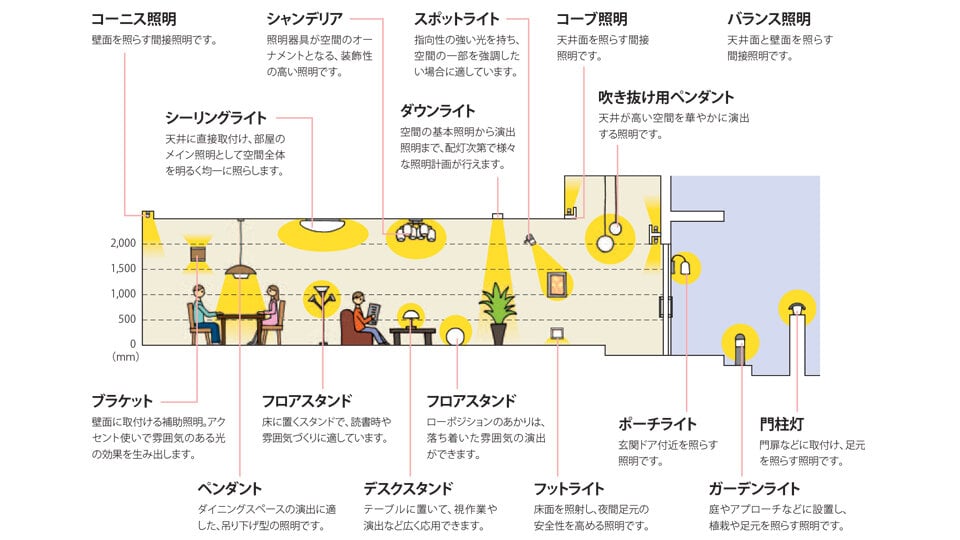

照明の専門用語

照明の種類や配置、明るさよって、生活のしやすさにも直結する照明計画。そんな照明に関する用語を簡単に解説します。

- ・コーニス照明

上から下に壁面を照らす間接照明です。壁を明るく照らすことで空間に広がりを感じさせ、陰影によって奥行きや立体感を出す効果があります。タイルやエコカラットとの相性も抜群です。 - ・コーブ照明

下から上に天井面を照らす間接照明です。天井面を光でぼやかせることで、天井が高く見える、空間が広く感じられる、高級感やリラックス効果を高めるなどの効果も期待できます。 - ・ブラケット

壁面に取り付ける補助照明です。アクセント使いで雰囲気のある光の効果を生み出します。階段や主寝室によく用います。 - ・ペンダント(ライト)

ダイニングスペースの演出に適した吊り下げ型の照明です。照明がテーブルに近いことで食卓をより華やかに演出します。最近ではトイレ内に設置し、落ち着いた印象の照明計画をつくるケースもあります。 - ・ダウンライト

空間の基本照明から演出照明まで、配灯次第で様々な照明計画が行えます。埋め込み型の照明のため、空間をスッキリさせる効果もあります。 - ・シーリングライト

天井に直接取り付け、部屋のメイン照明として空間全体を明るく均一に照らします。最近では、ライティングレール型やプロジェクター内蔵のものなど多様な照明器具が展開されており、後でお好みに合わせて照明器具を選べるのもメリットです。 - ・フットライト

床面を照射し、夜間足元の安全性を高める照明です。 - ・スポットライト

指向性の高い光を持ち、空間の一部を強調したい場合に適しています。絵画などが照らされているイメージです。 - ・フロアスタンド

床に置くスタンドで読書時や雰囲気づくりに適しています。ローポジションのタイプもあり、落ち着いた雰囲気を演出します。

インテリアの専門用語

多岐にわたるインテリア用語の一部をご紹介します。

- ■あ行

・アクセントクロス

部屋の壁の一部に色や柄の違う壁紙を貼って、空間にアクセント(強調)を加えるインテリア手法のことです。通常の壁紙は白やベージュなどのベーシックな色が多いですが、アクセントクロスでは濃い色・柄物・素材感のある壁紙を使って、空間にメリハリや個性を出します。最近ではタイル柄や木目柄など質感もリアルになってきています。

・エコカラット

LIXIL(リクシル)が開発した、調湿・脱臭・有害物質の吸着などの機能を持つ、デザイン性にも優れた室内用の高機能壁材です。タイルのようなデザインだけでなく、石目調、木彫など多彩なバリエーションがあり、一般家庭だけでなく、オフィスや公共施設などでも使用されています。 - ■か行

・框(かまち)

玄関や和室の床の間などに使われる枠状の部材のことです。玄関の土間と室内の床との境目に設けられる框を「上がり框(あがりかまち)」、和室の床の間の縁にある装飾的な框を「床框(ゆかかまち)」といいます。

・小上がり(こあがり)

部屋の中に設けられた、床面より一段高くなっているスペースのことを指します。主に和室や畳スペースで用いられることが多く、一段高さを上げることで格式を上げるという意味合いもあります。段差に腰掛けられたり、下部を収納スペースにしたりと、機能的な一面もあります。 - ■さ行

・下がり天井(さがりてんじょう)

部屋の天井の一部が他の部分より低くなっている構造のことです。天井が段差のように下がっているため、空間にメリハリを付けたり、アクセントを加えることができます。最近では、間接照明とセットでの造作が人気です。 - ■た行

・ドレープ

厚手の布地を吊るしたり、垂らしたりといった状態を表します。インテリアとしての意味合いだと、カーテンなどの布がゆったりと波打つように垂れ下がっている状態、またはそのような布のヒダやたるみのことを言います。 - ■な行

・ナイトテーブル

ベッドの枕脇に置く小さいテーブルの一種。引出しや棚があり、スタンド照明やスマホの充電などにも便利なツールです。 - ■は行

・ピクチャーレール

壁に絵や写真、ポスターなどを吊るすためのレール状の器具です。主に壁の上部や天井に取り付けて、フックやワイヤーを用いて絵などを飾ります。画鋲で壁面を傷つけることなくディスプレイできるので、壁面をキレイに保ちたい方や、賃貸住宅の方におすすめです。ハンガーにかけたお気に入りの洋服を吊るしてディスプレイしたりと、色々な使い方ができます。

・ヘリンボーン

模様や張り方の名前で、ニシン(herring)の骨(bone)に似た、V字が連なる模様のことをいいます。視覚的に奥行き感があり、ヨーロッパの伝統的な建築やインテリアでよく使われていました。フローリングの張り方として有名ですが、職人の技術が問われる張り方で、高級感があります。また、似た言葉でフィッシュボーンという言葉もありますが、同義とされています。

・ハンギングバー

室内の天井や壁に取り付ける棒状の器具で、洗濯物の室内干しや観葉植物を吊るしたりするバーのことをいいます。最近では黒いアイアンのバーがオシャレで便利なアイテムとして注目され、人気を博しています。

・バーチカルブラインド

縦型の羽を並べたブラインドのことです。「バーチカル=縦方向」といういう意味で、縦に長い帯状の布や樹脂製の羽が並び、左右に開閉します。光量は羽を回転させて調整します。縦型なのでホコリが溜まりにくく、モダンな印象を与えます。 - ■ま行

・ミッドセンチュリー

ミッドセンチュリーとは、1940年代〜1960年代のアメリカを中心に流行したデザインスタイルのことです。「Mid-century(世紀の中頃)」という言葉の通り、20世紀中頃のモダンデザインを指します。シンプルで機能的なデザインや、鮮やかな色使い、曲線と直線の融合させた美しさが特徴です。デザイナーのアルネ・ヤコブセンのセブンチェアなどが有名です。 - ■や行

・床見切り(ゆかみきり)

床材の境目や端部に使われる仕切り材(部材)のことです。フローリングと畳など、異なる種類の床材のつなぎ目を美しく、安全に、機能的に区切るために使われます。フローリング同士でも貼り方向が異なる場合やドアの下に利用されるケースもあります。 - ■ら行

・乱尺(らんじゃく)

床材や壁材などの長さが不揃いな板材を使った貼り方や製品のことです。特に無垢フローリングなどでよく使われ、自然な風合いを活かすために意図的に長さをバラバラにしています。高級感やデザイン性が高く、材料の無駄が少ないこともメリットです。

・ローレット

カーテンレールの一種で、木目調の装飾性が高いタイプをいいます。レールにもこだわることで、下屋全体の印象が良くなります。北欧風やナチュラルで温かみのあるインテリアにぴったりです。

・ローマンシェード

布製のカーテンを上下に折り畳むように開閉するタイプの窓装飾です。カーテンとブラインドの中間のような存在で、ひだをたたみ上げるように上下方向に開閉させて光量を調整します。カーテンのように横に広がらないためスッキリとした印象を与え、シンプルなものから洋風なものまでデザインも豊富です。

エクステリア(外構)の専門用語

多岐にわたるエクステリア用語の一部をご紹介します。

- ■あ行

・アプローチ

門から玄関までの通路のことです。四季の移り変わりを楽しむために植栽を配置したり、シンプルに仕上げたりと人それぞれにお好みが分かれる空間でもあります。

・洗い出し(あらいだし)

コンクリートやモルタルが固まる前に、表面を水で洗い流して中の砂利や小石を露出させる仕上げ方法です。滑りにくく、和風・洋風どちらにも合います。

・インターロッキング

コンクリート製の舗装用ブロックや天然石などを組み合わせて舗装する方法です。デザイン性が高く、透水性にも優れ、庭の小道などDIYでも作りやすいのが特徴です。

・犬走り

建物の周囲に設けられた、雨水の跳ね返りなどから建物を保護するための細長いスペースのことです。コンクリートを打設するケースが一般的です。 - ■か行

・ガーデンパン

屋外用水栓とセットで使われる水受け皿のようなもので、地面に設置して水が流れ落ちる場所を受け止め、排水する役割を持ちます。デザイン性の高いものから、一般的なものまで多彩なバリエーションがあります。

・笠木(かさぎ)

塀や門柱、手すりなどの一番上に被せる部材のことです。雨水の侵入を防ぐ役割や、意匠性を高める役割もあります。

・グランドカバー

地面を覆うように横に広がる植物のことです。雑草が生えるのを防ぐ効果もあります。 - ■さ行

・シンボルツリー

庭の主役となる、象徴的な樹木のことをいいます。常緑樹、落葉樹などの植物の特性を加味して、お好みで検討される方が多いです。街づくりの一環で種類が指定されている場合もあります。 - ■た行

・タイルデッキ

屋外に設置するタイル仕上げの床スペースのことです。コンクリートなどの下地の上にタイルを貼って仕上げるため、高級感があり、メンテナンスが容易なことがメリットです。 - ・土留め

高低差のある土地で、土が崩れるのを防ぐための構造物のことをいいます。高さによっては法規制の対象でもあるため、その時々で注意が必要です。 - ・土間コンクリート

屋外や屋内の床面に直接打設されるコンクリート仕上げの床のことです。主に駐車スペースに利用されることが多く、ひび割れ防止のためにワイヤーメッシュや目地を入れて仕上げます。 - ■な行

・ナイトガーデン

夜間にライトアップをさせた庭のことです。照明を使って、植栽や建築物を美しく見せる演出が特徴です。最近ではLED照明やソーラーライトを使って、DIYする方も増えています。 - ■は行

・刷毛引き(はけびき)

コンクリートが固まりきる前に、表面を刷毛で引いて細やかな凹凸を付ける仕上げ方法です。滑り止め効果があり、よく駐車場の床などに使われます。

・ピンコロ

外構素材として利用をする場合には、花壇の縁取りやアプローチの舗装材として使われる約9cm角の小さな石材のことをいいます。

・ファサード

住宅の「顔」となる部分。特に建物の正面や玄関まわり、通りから見える部分全体を指します。

・ポーチ

玄関ドアの前にある屋根付きのスペースのことです。 - ■ま行

・水勾配(みずこうばい)

雨水などを排水するために設ける、わずかな傾斜のことをいいます。

・目地(めじ)

タイルやレンガ、ブロックなどを貼ったり積んだりした時の継ぎ目のことです。

・門柱(もんちゅう)

住宅の敷地の入口に設置される柱状の構造物で、表札やポスト、インターホン、照明などを取り付けます。塗装やタイル貼りなど様々な仕上げ方があり、既製品のスッキリとしたデザインでまとめたものを機能門柱といいます。

・門袖(もんそで)

門の脇に付ける壁のこと。表札、インターホン、ポストなどを埋め込むことが多く、ファサードの重要な要素です。

・枕木(まくらぎ)

木材やコンクリートで作られた長方形のブロック状の資材で、アプローチや花壇の縁取りなどに使われます。 - ■や行

・擁壁(ようへき)

敷地内の高低差が2m以上ある場合などに、土が崩れるのを防ぐために築く壁のこと。専門的な知識と工事が必要になります。 - ■ら行

・立水栓

庭などに設置する、地面から立ち上がっている柱状の水道栓。凍結を防止するため、配管内の水が抜ける不凍水栓や、デザイン性に優れた水栓など、バリエーションが豊かです。

・ルーバー

羽根板を並べた形状のこと。光や風を通しながら、程よく視線を遮る効果があります。

・ロックガーデン

岩や石を主役にした庭づくりで、自然の山や岩場を模したようなデザインの庭です。植物は石の隙間や周囲に植えられ、高山植物や乾燥に強い植物を植えて仕上げることが多いです。最近注目されているガーデンスタイルです。 - ■わ行

・割栗石(わりぐりいし)

大きめの砕石で、地盤の安定や排水性向上のために使われます。最近ではロックガーデンの素材として、ゴツゴツした見た目と自然な色合いを活かして活用されています。

よく活用される植栽図鑑

シンボルツリーや低木としてよく活用される植物をご紹介します。

■常緑樹4選

ココスヤシ

美しい羽状の葉と独特な幹が魅力の、南国ムードを演出するヤシ科の植物。ヤシの中では比較的耐寒性があり、水はけがよく、日当たりの良い場所に植えるのが理想です。枯れた葉はこまめに切り取ることで、見た目が美しく保てます。ライトアップしたナイトガーデンでは、陰影が美しく存在感があります。

ソヨゴ

6月頃に白く小さな花をつけ、雌株のみ秋頃赤い実がなります。成長も遅めで、乾燥や日陰に強く、お手入れが比較的楽な植物です。ただし、根が浅い植物のため、特に植え付け後2~3年は、夏場の水切れに注意が必要です。

オリーブ

銀緑色の細長く明るい爽やかな葉姿と育てやすさで、シンボルツリーにも中庭のアクセントにも人気のある木です。日向を好むため日当たりと水はけの良い場所に植えるのが基本で、成長速度は普通~少し早めです。品種により縦に伸びるタイプと横に広がるタイプがあります。

常緑ヤマボウシ

品種が多く、和風、洋風などどんな庭にも合わせやすい植物です。6月頃に花が咲き、冬季は紅葉をする半常緑性のため、一部葉が落葉しますが1年を通して楽しめます。寒さや病気に強い反面、乾燥は苦手です。

■落葉樹4選

アオダモ

野球のバットの材料になる木で有名な植物です。北海道にも植樹可能なほど耐寒性もあり、乾燥にも強く成長速度は遅めなので、お手入れが容易な植物です。繊細な樹形と株立ちが美しく、下部の葉も少ないため、ライトアップすると素敵です。

アオハダ

アオハダと同様に北海道にも植樹可能なほど耐寒性があります。害虫にも強く成長速度も遅めな植物です。半面、根が浅いため水切れや強風には注意が必要です。自然樹形が美しく、自然と樹形が整いやすいため、手入れは少ない植物です。

イロハモミジ

新緑と紅葉が美しいモミジの代表種です。自然樹形が美しく、和洋の庭に使いやすい植物です。成長速度が早く落葉もするため、お手入れは必要になります。冬の落葉期に混みあった枝を間引き、剪定をして整えると樹形を保ちやすくなります。

シャラ

真っすぐ伸びた樹形が美しく、大きくなると10~20mの樹高となる落葉高木です。庭木としては10m前後が一般的で、6月頃に白い椿のような花が咲きます。日当たりと風通しの良い場所を好みますが、西日は苦手で、日陰にも強い植物です。

建築関連の専門用語

一般的な建築に関する専門用語を解説します。

スマートハウス関連の用語

- ・スマートハウス

省エネルギー性の高い住宅に、①創エネ(エネルギーを作り出す装置:太陽光発電)、②省エネ(エネルギーを効率的に使う装置:HEMS)、③蓄エネ(エネルギーを蓄えて必要な時に使う装置:蓄電池)を備えて、「CO2排出量の削減による地球環境保護への貢献」と「エネルギー自給自足を目指す」ことができる住宅のことです。 - ・HEMS(ヘムス)

Home Energy Management Systemの略で、、家庭での電気エネルギーを最適に管理をするシステムのことをいいます。主な機能は①電力の見える化 ②機器の見守り ③機器の制御で、家庭内の電力使用量を見える化し、賢く電気を使い、機器故障の見守りや遠隔操作が可能なケースもあります。 - ・蓄電池

電気を貯めておき、必要な時に使うことができる設備です。太陽光パネルで発電した電気を貯め、夜間に蓄電池の電気を使うことができます。また、災害による停電時も電気が使えるので在宅避難できて安心です。 - ・V to H(ブイトゥエイチ)

電気自動車(EV)やプラグインハイブリッド車(PHEV)に搭載されているバッテリーを、家庭用電源として活用する技術やシステムのことです。

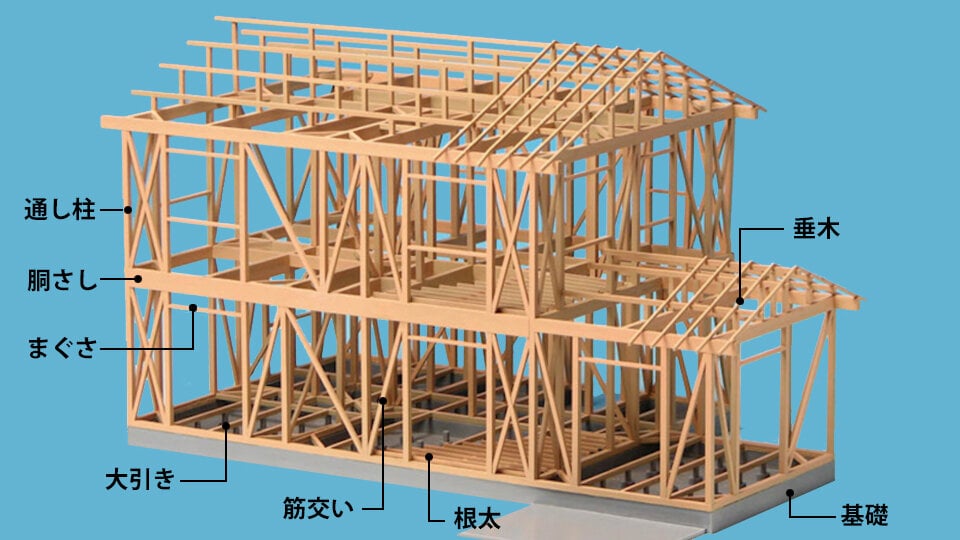

木造建築構造に関係する用語

在来木造建築における、構造の専門用語について解説します。

- ・基礎

建物の加重(重さ)を地面に安全に伝えるための構造部分です。鉄筋コンクリート製が一般的で、建物の壁の下に沿って連続的に設ける布基礎や、建物の床下全体に鉄筋コンクリートを敷き詰めるベタ基礎があります。昨今の一般住宅では耐震性や不動沈下、白アリ対策に強いベタ基礎が主流になってきています。 - ・通し柱

建物の1階から2階(またはそれ以上)まで連続して立てられる柱のことです。階をまたいで1本で通っているため、通し柱と呼ばれます。建物の四隅など構造的に不可がかかる位置に配置されます。 - ・胴さし

木造建築において、柱と柱の間を水平につなぐ構造材のことです。特に2階の床の高さ付近に取り付けられる横架材で、柱の横方向の動きを抑え、建物の強度を高める役割があります。 - ・まぐさ

建物の開口部(窓やドアなど)の上に、取り付ける横架材のことです。開口部上部に空間があると、上からの加重が直接かかってしまうため、それを支えるために取り付けられます。 - ・大引き(おおびき)

木造住宅の床構造に使われる横架材のひとつで、床塚(ゆかづか)という支柱の上にのせて、根太を支えるための部材です。床の強度を高め、加重を分散させる効果もあります。 - ・根太(ねだ)

木造建築の床構造に使われる部材で、床板(フローリングなど)を支えるために、大引きや梁の上に一定間隔で並べて取り付ける、細長い木材です。 - ・筋交い(すじかい)

木造建築などの壁の中に斜めに入れる補強材のことです。柱と柱の間に斜めに取り付けることで、建物の横揺れ(特に地震や風)に対する強度を高める役割があります。 - ・垂木(たるき)

屋根の構造に使われる細長い木材で、屋根の傾斜に沿って斜めに取り付けられる部材です。屋根の下地材(野地板)を支える役割があり、屋根の形や強度を決める重要な構造材です。